|

|

Serenata dell’Angelo, un leitmotiv per la Transilvania

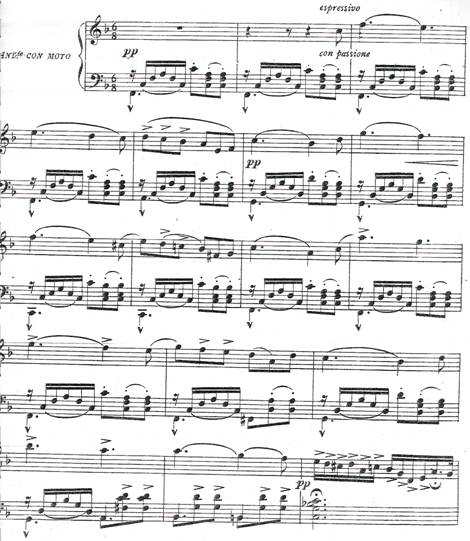

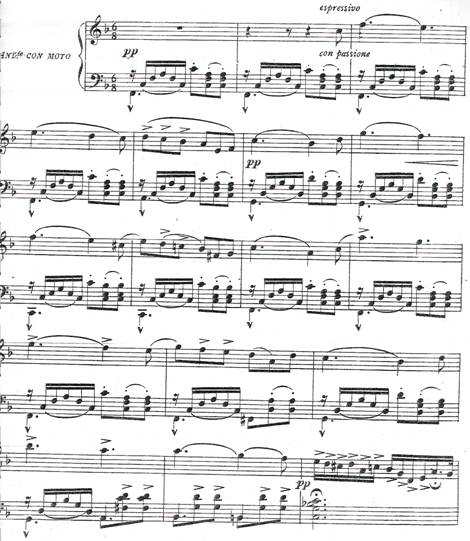

G. Braga - “Serenata dell’Angelo” (frammento iniziale)

Porto solitamente con me, nei viaggi, un walkman; esso mi consente di fissare nella mente ciò che vedo, legandolo, per così dire, ad una colonna sonora. Pertanto, per questo mio viaggio nei Carpazi, attraverso la Valacchia e la Transilvania, m’è parso che la composizione musicale più idonea, da scegliere come leitmotiv, fosse quella, languida ed evocativa, della Serenata dell’Angelo di G. Braga.

… Stesso languore cui doveva essersi già a suo tempo abbandonato, nel riposo del guerriero, Garibaldi, l’Eroe dei due mondi, se è vero che, nell’esilio di Caprera, era stato solito ascoltare i versi della Leggenda Valacca, testo della Serenata dell’Angelo. Così bella e così compiutamente ‘decadente’ che continuò a far furore e a rimanere in voga, e in tutto il mondo, anche nel nuovo secolo, e per un bel pezzo! Quell’atmosfera piena di poesia, musica e mistero, ammaliò anche Cechov, tant’é che nel suo racconto Il Monaco Nero, la vicenda del professor Kovrin, che cade preda delle allucinazioni fino a morirne, si ammanta di evocazioni di travolgente metafisicità, com’era accaduto alla fanciulla in delirio che si precipitava giù dal verone del suo castello, seguendo le canzoni degli angeli, nella poesia di Marco Marcelliano Marcello, musicata nella Serenata del famoso compositore giuliese Gaetano Braga.

Oh quali mi risvegliano

dolcissimi concenti!

Non li odi, o mamma,

giungere

coll’alitar de’ venti?

Fatti al veron,

t’en supplico;

e dimmi donde parte

questo suon.

Io nulla veggo, calmati;

non odo voce alcuna,

fuor che il fuggente zefiro,

nel raggio della luna.

D’una canzon,

o povera ammalata,

chi vuoi che t’erga il suon ?

No!… No!...

Non è mortal la musica

che ascolto, o madre mia:

essa mi sembra…

mi sembra d’angeli

festosa melodia.

Ov’essi son?...

Mi chiamano.

O mamma,

buona notte!

Io seguo il suon,

io seguo il suon…

Perché, dunque, la Serenata dell’Angelo? C’è qualche premessa da fare ed un po’ di storia da narrare…

Vlad III di Valacchia, voivoda di Transilvania, visse nella seconda metà del ‘400. La sua crudeltà nei confronti dei prigionieri gli valse il soprannome di Ţepeş, che in romeno significa l'Impalatore. Vlad III venne anche detto Dracul (in romeno: Diavolo o Dragone).

La di lui moglie fu una sedicenne transilvana, comprata per cento sacchetti d'oro, che egli amò d’amore tenerissimo e dalla quale ebbe due figli. Poi la donna, essendole giunta la falsa notizia che il consorte fosse morto in battaglia contro i Turchi, impazzita dal dolore, si suicidò gettandosi dall’alto del castello.

Con molta probabilità la Leggenda Valacca, che ispirò la Serenata dell’Angelo, fa riferimento a questa triste storia.

Al suo ritorno, il voivoda, disperato, si sarebbe dannato per sempre, maledicendo Dio. Probabilmente questo è alla base della fosca leggenda nata sul suo personaggio. Alla sua morte, avvenuta per mano turca nel 1476, Vlad venne sepolto da un gruppo di monaci nel monastero di Snagov e non tardarono a fiorire leggende di vampirismo su di lui e sulla maledizione di quel luogo. In realtà, per evitare profanazioni del cadavere, i monaci l'avevano sepolto in un'altra tomba sconosciuta a tutti. Cosicché, quando la tomba di Snagov fu scoperta da due archeologi romeni negli anni '30 del XX secolo, di Vlad non era rimasto che un abito di seta gialla coi bottoni d'argento. Il terribile Ţepeş è oggi universalmente conosciuto anche con il soprannome di Dracula il Vampiro, grazie (e sarebbe difficile dire quanto ‘grazie’, considerando che Vlad, indipendentemente dalla sua efferatezza, fu, comunque, un eroe nella sua terra) alla fama acquisita in tutti questi anni attraverso il famoso libro di Bram Stoker (1897).

Il Castello di Bran, oggi adibito a museo, risale al secolo XIV, si trova in Transilvania e, secondo la tradizione, fu a lungo la residenza di Vlad III di Valacchia.

È disastrosa la situazione in cui versa la Romania nell’immediato dopo-Ceauşescu, ieri, a Bucarest, pensavo; davvero terribile confrontarsi, ad esempio, con la realtà umana della mia giovane guida nella capitale – una colta e cortese docente universitaria – costretta ad elemosinare farmaci, qualora non mi occorressero o ne avessi portato qualcuno in più, saponette e dentifricio, ‘non importa se il tubetto è già stato iniziato’. Grottesco, in albergo (ancorché tra gli ottimi), accorgermi che in una nazione famosa anche per le sue cartiere, la carta igienica ha la tessitura delle fibre talmente lasca da essere ‘fenestrata’ così tanto che meriterebbe di essere ‘defenestrata’ piuttosto che utilizzata; così come i teli da bagno: sdruciti, sfilati, bucati, ancorché puliti.

Oltretutto, Bucarest esce, proprio in questi giorni, stravolta da una spaventosa tromba d’aria che, in quelli scorsi, ha causato circa settanta morti in Valacchia. A sera, tuttavia, nella sala da pranzo dell’albergo che mi ospita, ugualmente e conformemente a quanto previsto dal programma di viaggio la cena verrà servita nella veste folkloristica promessa. Tutto ciò è pateticamente tenero. Il pavimento è ancora tutto bagnato dall’infiltrazione dell’acqua piovana ma, nonostante ciò i camerieri, servendo a tavola, balleranno e canteranno, con l’accompagnamento del violino e del flauto di Pan, la loro Ciocârlia, che, una volta ancora, frutterà loro applausi ed offerte… Come si fa a non voler bene a questa gente?!...

Ma oggi qui, in Transilvania, attraversato il 45° parallelo, a Sinaia la «Perla dei Carpazi”, a circa 125 Km da Bucarest, nella bella valle Prahova, sovrastata dal massiccio del Bucegi tra cascate ed altopiani, proscenio a spettacolose cime, le meraviglie naturali – si è in luglio – inducono a più ameni e rassicuranti pensieri.

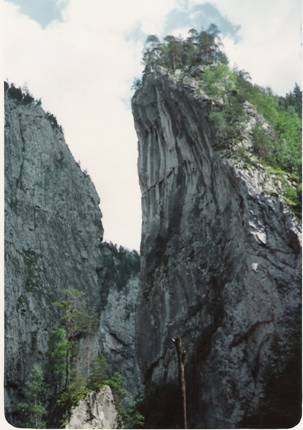

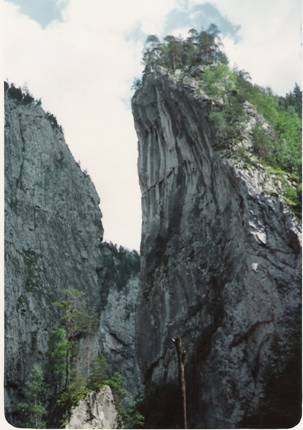

Poi, a Poiana Brasov, a circa 1.100 metri di quota, non molto distante dall’anzidetto castello di Bran, le emozioni di viaggio mutano ancora e soprattutto, poi, attraversando le stupefacenti Gole di Bicaz, nel loro isolamento silenzioso, umbratile e misterioso, mentre la voce dei torrenti si nasconde nel colmo del buio delle fitte ed impenetrabili foreste d’abeti e le nuvole calano sulle alte cime – che nascondono, nei loro anfratti, forse tane di lupi – tanta pittoresca desolazione, richiama alla mente l’immagine degli altissimi spalti di castelli issati sullo strapiombo di vertiginosi precipizi e torna, con la languida musica di Braga, il ricordo della leggenda e della fanciulla e del suo disperato voivoda… e, mentre un brivido di nebbia sta per scendere sulla valle, altro brivido attraversa la schiena al pensiero che, a notte, le gole diverranno, sotto lo spettrale biancicare della luna, regno incontrastato di pipistrelli e – chissà mai? – di fuochi fatui sfuggiti ai miseri sepolcri di vecchi cimiteri sperduti sui circostanti pianori, mentre mi accorgo, passando accanto a piccoli villaggi solitari, che, alle finestre delle case, sono appese delle ‘cose’ che il buio incipiente m’impedisce di apprezzare chiaramente… corone d’aglio intrecciato, forse?… L’immaginazione, spesso, fa vedere ciò che si vuole.

… Ma ecco, in uno splendido mattino di sole, i monasteri ortodossi della Bucovina: Neamt, antecedente all’epoca della frescatura esterna, e Humer, Voronet anche detto ‘foglio di pergamena immerso nell’azzurro’, Moldovita e Sucevita col predominio del verde di fondo alle immagini, venirmi incontro, uno dopo l’altro, nello sfarzoso rivestimento esterno delle loro pareti interamente affrescate: i più bei tesori dell’arte feudale di Moldavia, vera Bibbia dei poveri, paradiso anticipato di mistica bellezza.

Qui, dove l’incenso sale agli altari e costantemente le candeline, ritte nel loro sostegno di sabbia, bruciano dinanzi alle sacre immagini delle iconostasi, il mio leitmotiv per i Carpazi, considerandone i contenuti, può aver termine, mentre tutt’attorno trionfa, in lieta, crescente sinfonia, il verde brillante dei prati, dei monti boscosi e dei giardini fioriti nei circostanti villaggi dalle case policrome, in cui le donne tessono e ricamano semplici stoffe che, durante il lungo inverno, con i loro fiori di seta, parleranno ancora di primavera.

e le nuvole calano sulle alte cime

A salutarmi, con altra musica, quella dell’acqua, sarà, poi, al termine del mio soggiorno, il Danubio, con i suoi stormi di pellicani e cormorani in volo, col sorriso delle ninfee palustri e col molle inchino dei canneti nati sulle mangrovie lungo le sponde, al passaggio dell’ampia onda mossa dal battello sul quale sto viaggiando, mentre naviga sul delta, in Dobrugia, verso il Mar Nero…

Walter Scudero

(n. 7-8, luglio-agosto 2013, anno III)

|

|