|

|

Silvio Guarnieri, dieci anni di vita e di studi in Romania. Ritratto con inedito

Silvio Guarnieri (Feltre 5 aprile 1910 - Treviso 28 giugno 1992) fu uomo di lettere, scrittore e docente universitario molto legato alla Romania, dove giunse nell'autunno 1938, insofferente delle limitazioni imposte dalla censura fascista, quale direttore dell'Istituto italiano di cultura, sezione di Timişoara, fino al 1948. A Guarnieri, Doina Condrea Derer, prestigiosa italianista romena, ha dedicato un importante volume monografico, Silvio Guarnieri. Universitar în Romania și Italia, edito nel 2009 sotto l’egida dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest. Pubblichiamo, in traduzione italiana, il capitolo dedicato all’attività pubblicistica di Guarnieri a Timişoara, seguito da una lettera inedita trasmessaci dalla professoressa Derer. Silvio Guarnieri (Feltre 5 aprile 1910 - Treviso 28 giugno 1992) fu uomo di lettere, scrittore e docente universitario molto legato alla Romania, dove giunse nell'autunno 1938, insofferente delle limitazioni imposte dalla censura fascista, quale direttore dell'Istituto italiano di cultura, sezione di Timişoara, fino al 1948. A Guarnieri, Doina Condrea Derer, prestigiosa italianista romena, ha dedicato un importante volume monografico, Silvio Guarnieri. Universitar în Romania și Italia, edito nel 2009 sotto l’egida dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest. Pubblichiamo, in traduzione italiana, il capitolo dedicato all’attività pubblicistica di Guarnieri a Timişoara, seguito da una lettera inedita trasmessaci dalla professoressa Derer.

Silvio Guarnieri a Timișoara

Accanto all’attività quotidiana svolta alla sezione di Timișoara (gestita e amministrata interamente da lui), che comprendeva anche lezioni di lingua e letteratura italiana, il giovane Guarnieri tenne corsi di lingua e cultura italiana anche al Politecnico di Timișoara, che hanno visto una larga partecipazione. Anni dopo, durante la visita del 1966 nella città sul fiume Bega, Andreia Vanci, allora docente della Cattedra di Lingua e Letteratura Italiana dell’Università di Bucarest, che lo accompagnava, ebbe l’impressione che tutti, a Timișoara, riconoscessero e accogliessero con gioia colui che ventott’anni prima era stato non solo loro concittadino, ma anche docente e mentore.

Inoltre, durante le sue prime prestazioni lavorative al servizio dello Stato italiano, Silvio Guarneri si fece promotore di alcune iniziative romene, entrando così in contatto con gli esponenti della cultura locale. Nel 1939, a un solo anno di distanza dal suo arrivo in Romania, pubblicò, sempre tramite l’Istituto di Cultura Italiano, la postfazione al volume di Aurel Cosma Tracce di vita italiana nel Banato (Urme de viață italiană în Banat) e curò la presentazione di un libro di Octavian Metea, pubblicato dalla casa editrice «Fruncea» (presso la quale sarebbero apparsi anche alcuni volumetti contenenti rispettivamente traduzioni di poesie di Ungaretti, nel 1943, e di Montale, nel 1945). Come è noto, la casa editrice era correlata all’omonimo settimanale, che si occupava di informazione politica, economica e culturale, e che divenne nel 1933 una vera e propria rivista di cultura, diretta da Nicolae Ivan, il quale ne garantì la pubblicazione fino al 1944.

La postfazione al volume di Aurel Cosma

Da quanto emerge dallo spirito attraverso il quale è stata scritta, la postfazione del giovane diplomatico italiano di Timișoara pare essere stata la naturale risposta all’introduzione dello stesso Cosma al proprio volume, venata da quella retorica sdolcinata che di regola enfatizza la questione della fratellanza tra i romeni e gli eredi diretti dei Romani. Conformemente alla tradizione (impiegata ancor’oggi, benché spesso la reazione degli interlocutori sia di una condiscendenza miratamente retorica), quest’ultimo faceva appello alla consanguineità: «Ci lega l’imperativa legge del sangue come pure l’impulso del nostro cuore, in cui battono palpiti latini» (Aurel Cosma, Tracce di vita italiana nel Banato, con una Nota di Silvio Guarnieri, edizione dell’Istituto di Cultura Italiana in Romania, sezione di Timișoara, 1939, p. 5).

Nel corso di diciassette sommari capitoli, Cosma segnala dal punto di vista diacronico (attraverso grandi interruzioni, che realmente ci sono state) presenze preromane, romane e italiane fino all’Età dei Lumi, epoca in cui Francesco Griselini ha concluso il proprio fecondo soggiorno triennale nella regione del Banato. In realtà, egli si è limitato a elencare personalità ed eventi riguardo ai quali quest’ultimo ha lasciato una solida documentazione, attraverso centinaia di pagine pubblicate contemporaneamente (nel 1780) in tedesco e in italiano, a Vienna e a Venezia. Forse, il fascicoletto dell’autore romeno avrebbe avuto un nucleo maggiore se avesse tenuto conto del testo del suo precursore. In riferimento alla zona intorno a Timișoara, nella Lettera I indirizzata al comandante austroungarico della città, Griselini scriveva: «Sarebbe auspicabile che qualcuno la descrivesse, poiché possiede una serie di luoghi memorabili, che meritano l’attenzione di eruditi e naturalisti, come quella di qualsiasi altra persona, cui certe informazioni reali ed esatte potrebbero dare loro un incentivo. [...]. E questo a maggior ragione in un secolo illuminato come il nostro» (Francesco Griselini, Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei, Facla, Timișoara, 1984, p. 28). Bisogna ricordare che il trattato scientifico (poiché, in fin dai conti, è di questo che si tratta) possiede una cornice epistolare che percorre ogni suo capitolo dall’inizio alla fine.

Rammentava bene Silvio Guarnieri lo spirito di queste pagine, capitalizzando anche quel plus derivato dalla maggior distanza temporale. Ripercorrendo pure lui le tappe della presenza italiana sul suolo del Banato, non trascurava lo scopo principale degli immigrati e la durata del soggiorno di ciascun flusso migratorio, in modo tale da poter comparare il grado di civilizzazione in cui si trovavano i nuovi arrivati con quello degli autoctoni. Perché la romanità – comune a noi e agli italiani –, rimarca, in contesti storici differenti, è stata per gli occidentali la base del progresso e della fioritura, mentre per noi è un elemento di coesione e di difesa, punto di riferimento nel lotta per la sopravvivenza culturale. Guarnieri analizzava come alle motivazioni commerciali o militari dell’epoca dei Romani si fosse aggiunta in seguito quella cattolica, non meno ambiziosa, sebbene non sia riuscita a prevalere sulle prime. Al contrario, durante il dominio asburgico, gli italiani raggiungevano il Banato in gruppi ristretti, al fine di prestare «un lavoro ben retribuito, padroni di una professione o di una tecnica particolare, spinti non dalla fame della terra, ma da quella del guadagno; si trattava soprattutto di lavoratori tra loro molto vicini quanto a mentalità e ad abitudini medioborghesi, solo che pochi hanno deciso di stabilirsi qui, poiché la maggioranza ha preferito fare ritorno al Paese d’origine». (Silvio Guarnieri, Nota, citazione dal volume di Aurel Cosma, p. 62).

Legati, per via delle loro occupazioni, alla città, e non ai campi e al bestiame (com’erano spesso gli altri immigrati), gli italiani liquidavano i propri affari per fare marcia indietro in tempi di restrizioni economiche: guerre, epidemie, ecc. Ciò che dopo un certo lasso di tempo spingeva i suoi connazionali un po’ di tutte le epoche a far ritorno alle proprie dimore – considera Silvio Guarnieri – era il fatto che «difficilmente avrebbero potuto adattarsi a un tenore di vita differente, spesso inferiore a quello a cui erano abituati» (ibidem, p. 63).

Nemmeno la sfavorevole condizione dei romeni di Transilvania era stata tralasciata; essi, travolti dall’ondata degli oppressori e della dominazione straniera, erano stati costretti «a rimanere ancorati a una tradizione che marcava ancora di più il punto-limite del loro stadio evolutivo» (ibidem, p. 59) oppure erano stati catapultati all’indietro nella scala della civilizzazione, il che spiega perché – con rare eccezioni – non siano stati loro, ma i coloni venuti da altre parti ad assimilare i pochi italiani rimasti.

Questo spiegherebbe anche la valorizzazione sfasata e frammentaria delle possibilità di sviluppo civico e culturale, create per mezzo dei ripetuti contatti con gli italiani e, quindi, con l’Occidente. Poiché tanto il vescovo Gerardo Sagredo, missionario cattolico nel Banato (secolo XI), quanto il generale Enea Silvio Caprara oppure il conte Luigi Ferdinando Marsigli (secolo XVII), il principe Eugenio di Savoia, il barone e governatore Giuseppe di Brigido (all’epoca di Giuseppe II), per non parlare dell’illuminista veneziano Francesco Griselini (geografo, storico, disegnatore, cartografo, economista, etnografo, botanico) «hanno ricondotto il Banato nella sfera della civilizzazione occidentale», ricollegando due mondi che un tempo avevano avuto le stesse abitudini e il medesimo governo.

Ma i lunghi secoli di isolamento spiegano perché i romeni – scriveva Guarnieri nel 1939 – fissati «in un particolare stile di vita, divenuto usuale, non si separano da questo privi di rammarico; è la naturale rivolta dei sentimenti più semplici nei confronti della deformazione imposta dalle convenzioni sociali, l’inevitabile lotta tra la mentalità contadina e quella urbana, il sospetto con il quale chi era stato educato attraverso poche e grezze consuetudini osserva la disinvolta assenza di pregiudizi del nuovo ricco abituato a protendere verso l’estremo la propria modernità» (ibidem, pp. 65-66).

Purtroppo, il professor Silvio Guarnieri (che, a dispetto della sua voluta sobrietà, non esitava a ripetere pubblicamente, sia qui che in Italia, quanto la Romania significasse per lui molto più di ogni altra nazione straniera) non è mai più tornato sull’argomento; sarebbe stato il più indicato per spiegarci quanto il ritmo delle nostre risposte agli stimoli benefici allogeni fosse diminuito nel corso di mezzo secolo.

La postfazione al volume di Octavian Metea, Viața de poveste a lui Badea Cârțan

Come emerge da quanto scritto sulla copertina, anche il volumetto di Octavian Matea comprende «una presentazione in italiano del professor Silvio Guarnieri e tre ritratti del pastore». Nella postfazione a tale volume, costituita da poche pagine e intitolata Nota su Badea Cârțan, il direttore della sezione di Timișoara dell’Istituto di Cultura Italiana in Romania esponeva il proprio punto di vista riguardo alla «vicenda un po’ strana del pastore patriota» (op. cit. p. 85).

Attraverso uno stile più dinamico rispetto a quello abituale, viene qui descritta la storia dei romeni, «popolo di pastori e contadini, costretto a vivere nelle montagne, a sudarsi le poche risorse, mentre la pianura era attraversata da svariate orde di invasori, accerchiato quindi da ogni tipo di popolazioni slave o slavizzate, indotto in fine, per via dei rapporti commerciali e degli scambi per necessità, ad adottarne usi e linguaggio, finendo, insomma, per essere sottomesso e sfruttato da padroni più abili e più crudeli nell’uso delle armi o che avevano alle spalle un più alto grado di civiltà» (idem, p. 85).

Le precisazioni esposte sopra erano necessarie al fine di illustrare un concetto noto sì a tutti i romeni, ma non agli stranieri: la brama di indipendenza e differenziazione rispetto alle popolazioni circostanti spiega l’encomio del legame dinastico, l’esaltazione dell’origine romana: «Questa è la forza dei miti, capaci di riassumere in una frase comprensibile per tutti l’attuale vitalità di un gruppo umano», rimarca Silvio Guarnieri (idem, p. 86).

Non meno degna d’interesse è l’immagine che Guarnieri si è fatto del pastore originario di Cârțișoara, il quale, durante il suo cammino, non si concedeva alcun tipo di distrazione al fine di concentrarsi unicamente sul punto terminus del proprio viaggio, forte della sua «caparbia indole», qualità intrinseca nelle persone semplici, ingenue, «che non disgiunge il pensiero dall’azione», e che si è rivelata un prezioso scudo protettore (idem, p. 87).

Di alcuni tra gli avvenimenti evocati da Octavian Metea, prima in occasione di un convegno tenuto presso l’Istituto di Cultura Italiana del Banato, poi all’interno dello stesso volume, l’autore della postfazione ha ricordato il loro nucleo significativo: i giorni trascorsi in carcere non sono stati vissuti dal pastore come «un’esperienza umiliante», ma, al contrario, hanno incrementato la tenacia «dell’uomo onesto colpito da un’ingiusta offesa, la cui unica guida era l’intransigenza». Nella sua mente, «i concetti di bene e male non si possono confondere né mischiare» (ibidem).

Con il distacco indulgente tipico di chi occupa una posizione marginale rispetto al referente, Silvio Guarnieri presupponeva che in condizioni differenti, dettate da altre coordinate geografiche, «l’atteggiamento del pastore, a causa della sua ingenuità, poteva sembrare a volte ridicolo». Non escludeva nemmeno la possibilità che i farabutti di Roma si prendessero gioco di lui, oppure che il custode della piazza, che l’aveva sorpreso mentre dormiva ai piedi della Colonna Traiana, lo credesse «un vagabondo non proprio sano di mente»; allo stesso modo, immaginava che «pieno com’era di sé per via delle sue pseudodecorazioni, il portiere gallonato dell’albergo, cui [Badea Cârțan] si era rivolto chiedendo di chissà quale persona importante, di certo non si era sentito onorato quando fu chiamato fratello di quello straccione» (idem, p. 89).

Ma il giovane diplomatico italiano comprendeva bene il motivo per cui il pastore, che non pretendeva di apparire diverso da quel che era, fosse caro ai romeni anche allora, nel 1939; Guarnieri apprezzava il fatto che questi ultimi non rinnegassero la propria origine contadina, che ritrovassero tra il popolo rurale «la forza più durevole e autentica della nazione» (idem, p. 90), intuendo il pericolo che avrebbe potuto scaturire dall’estemporaneità all’interno di un rapido processo di modernizzazione. Infine, considerando il fatto che all’umile pastore non dovesse essere chiesto più di quanto già avesse fatto, osservava come anche per coloro che culturalmente aderivano a un livello superiore (e per i quali la lettura e l’inclinazione allo studio della storia romana non costituivano alcun ostacolo), rimanesse un modello di perseveranza nell’ambito del progresso intellettuale.

Altri contributi in ambito storico

Per quanto riguarda l’aspetto storico, Guarnieri ha contribuito anche con altri scritti. Alla fine del 1939 è apparso il suo articolo Românii și italienii în Banat (in «Curentul literar», 31 dicembre, p. 8-9). A nemmeno due mesi di distanza, il 4 febbraio 1940, faceva la propria comparsa, all’interno dello stesso giornale, il suo articolo Daci și Romani. Sempre con il medesimo titolo, però in italiano (Daci e Romani) e in maniera molto più approfondita, appariva quale sua postfazione allo studio di Aurel Cosma, Considerazioni sull’origine dei romeni, Edizione dell’Istituto di Cultura Italiana in Romania, Sezione di Timișoara, 1949, Timișoara.

Attraverso le sue pagine concise, Guarnieri sviluppava due idee fondamentali. La prima era che una nazione recentemente unificata, quale era allora la Romania, disponeva di un surplus di entusiasmo e di energia, «poiché solo una lunga esperienza ci induce ad accettare lo scetticismo» (idem, pp. 41-42), mentre la libertà da poco conquistata alimentava l’illusione che qualsiasi ulteriore vittoria sarebbe stata semplice da conseguire. La seconda fa invece riferimento alla storia appresa sui banchi di scuola, in grado di segnare chiunque, anche nel caso di un’insufficiente ricerca nel passato.

Per i romeni, rileva Guarnieri, la storia era sempre stata una lotta volta alla conquista e alla salvaguardia della libertà. Tuttavia, l’assenza di alcuni documenti certi «lascia spazio alle improvvisazioni e al sentimento» (idem, p. 43), che contrappongono differenti prese di posizione: da un lato vi è l’esaltazione dei Daci, coraggiosi e fieri anche se arcaici, con il loro leggendario re Decebalo; dall’altro, quella dei grandiosi Romani, che non necessitano dell’aura romantica di un «disperato eroismo». Secondo Guarnieri, i fatti storici mostrano quanto quegli avvenimenti non fossero così nitidi, come è accaduto anche in altri casi. Egli rammentava le relazioni degli antenati dei romeni anteriori alla conquista romana, legami che avevano facilitato e rafforzato la colonizzazione; analogamente, rammentava la migrazione, avvenuta seguendo le orme dei soldati, di quella popolazione impoverita della Penisola in cerca di mezzi di sussistenza, come quella di artigiani romani oppure non romani (che però avevano fatto propri i loro usi e costumi), giunti sino ai margini dell’impero per insegnare agli autoctoni come costruire fortezze e macchinari da guerra.

Ciononostante Guarnieri trovava, come molti altri, sorprendente l’assimilazione, da parte dei Daci, della lingua e delle tradizioni importate dai Romani, e avanzava due ipotesi: la prima, che tale fenomeno era stato reso possibile mediante il definitivo smembramento dei Daci, che rendeva differente la conquista di questi ultimi rispetto a quella dei Galli o dei Germani, le quali erano state più difficili; la seconda, che per non perdere i privilegi e le condizioni imposte dai conquistatori, i pochi comandanti rimasti, che erano stati sollevati dai loro incarichi dopo la scomparsa di Decebalo e dei suoi condottieri, avevano accettato tutto questo.

Le pubblicazioni in romeno (Adevărata fața a Italiei) e l’attenzione all'Italia

Emblema di un’effettiva partecipazione al movimento culturale e propagatore di idee nuove che aveva luogo in quegli anni in Romania sono pure gli articoli volti a una maggior quantità di pubblicazioni in romeno, da cui Guarnieri non ha desistito nemmeno dopo essersi imposto attraverso studi di ampia portata. Alcuni di essi sono apparsi all’interno del volume che prende il titolo dall’articolo Adevărata față a Italiei, pubblicato all’interno di «Luptătorul Bănățean», I, n. 63/25 novembre 1944. L’omonimo libro (stampato presso la Editura Frontului Antifascist al Italienilor din România, Timișoara, 1954, 170 pp., e dedicato «alla memoria di Marcel Griffoin») testimonia, come scriveva F. Potra, quanto Guarnieri, pur trovandosi all’estero, non cessasse di rivolgere attenzione alla propria patria. Come ci informa un nota finale, preziosa per le spiegazioni racchiuse al suo interno, tale raccolta di articoli, considerata dall’autore stesso una specie di «diario appassionato», è composta da 20 testi, «note, articoli, corrispondenza, saggi scritti tra il novembre del 1944 e il luglio del 1945, i primi dei quali sono apparsi all’interno del quotidiano “Luptătorul Bănățean”, dei settimanali “Tineretul luptător”, “Lupta patriotică”, “A világ”, “Oglinda” e del bimestrale “Vrerea”» (cfr. il suddetto volume, p. 165). Sempre attraverso tale nota veniamo a conoscenza del fatto che quei temi erano già stati trattati in occasione del ciclo di conferenze Italia nouă, da lui tenuto presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Timișoara, tra il novembre del 1944 e l’aprile del 1945. Sono indicate anche le fonti storiografiche italiane e francesi, oltre alle trasmissioni radiofoniche italiane e alle proprie costatazioni. I materiali redatti dall’autore nella propria lingua madre sono stati tradotti da Florian Potra e Nicolae Țoia, i quali probabilmente hanno anche corretto quanto da lui scritto in romeno. Tali scritti possono essere identificati attraverso alcune costruzioni chiaramente forzate o calcate sul modello della lingua italiana, come si evince da alcuni passaggi riportati all’interno di quanto segue.

Trattandosi di interventi destinati a suscitare un impatto politico immediato, lo stile risulta adeguato a tale scopo. Si noti la proposizione introduttiva del primo articolo, risalente al novembre del 1944 e che dà il titolo all’intera raccolta: «Per ventun anni la propaganda fascista ha gonfiato i supposti successi del regime di Mussolini in Italia» (idem, p. 7). Per ostacolarla, attraverso un particolare riguardo verso coloro che «hanno creduto e sostenuto che – basandosi su questa astuta propaganda – l’Italia è stata fatta e rifatta dal fascismo», ricordava come il professor G. Călinescu, all’interno del quotidiano «Tribuna», avesse fatto notare a tali ingenui che «è sempre esistita una grande Italia, l’Italia di Dante e di Michelangelo, di Galilei e di Verdi» (idem), della cui gloria il Fascismo aveva ampiamente approfittato.

Mediante questa prima presa di posizione pubblica dopo la caduta del regime in Italia, Guarnieri definiva lo stato corporativo fascista «una farsa grottesca, uno stato rivoluzionario solo sulla carta, pensato in realtà per irreggimentare un vasto numero di funzionari fascisti ambiziosi o disoccupati» (idem, p. 8). Colpevolizzava il regime per la mancanza di libertà dei cittadini, rivelando che solamente nei primi quattro anni, anni di «governo semidittatoriale», il numero delle sue vittime era cresciuto fino a raggiungere la soglia del migliaio.

In contrasto con le dichiarazioni sino ad allora ufficiali, Silvio Guarnieri separava l’Italia del passato («in essa è sorto il cattolicesimo, ed essa ha creato l’umanesimo» – Revoluții și reacțiuni în Italia modernă, nel volume citato sopra, p. 35) o dei tanti, da quella moderna.

Negli articoli successivi, il diplomatico italiano passava in rassegna diversi aspetti del Fascismo reale, che era ben altro rispetto a quanto emergeva dalle dichiarazioni ufficiali: l’aggressione espansionista (cfr. Italienii n-au luptat), la manipolazione delle tradizioni care agli italiani (Balilla), le sue vittime: don Minzoni, Matteotti, Amendola, Pilati, Gobetti, Rosselli, Gramsci, insieme a qualche altro centinaio (cfr. gli articoli Matteotti, Gramsci, Bruno Buozzi, Morți pentru libertate).

Menzionato all’interno di tutto questo materiale, al dittatore italiano ha riservato due articoli: Mussolini («Lupta patriotică», II, 19 maggio 1945), e Două discursuri, inclusi poi nel volume Adevărata față a Italiei.

Uno studio analitico di circa 45 pagine, ben documentato e sostenuto attraverso dati storici attendibili, riportava l’esatta radiografia della situazione del giugno 1945, non molto tempo dopo il cambiamento di regime; egli tuttavia non si limitava a una presentazione meramente descrittiva, come potrebbe trarre in inganno il titolo, Lupta italienilor împotriva fascismului.

Tra le figure esemplari, Silvio Guarnieri ha indugiato (nel corso della sua rassegna evocativa effettuata all’interno di «Lupta patriotică», III, n. del 4 e del 5 di giugno) anche sull’ingegnere italiano Luigi Rozzi, prelevato dalle SS dalla sua dimora di Sesto San Giovanni (Milano), cfr. Numărul 202.133 povestește. Imprigionato a Mauthausen, condotto in altri quattro campi di concentramento per poi nuovamente fare ritorno a Mauthausen, l’ingegnere aveva trovato la forza di resistere a quella «crudeltà organizzata, a quel disprezzo così radicato per i valori umani» (cfr. il volume sopracitato, p. 98).

Assistiamo qui a un’altra di quelle rare occasioni in cui Guarnieri ha lasciato trapelare uno slancio emotivo al di là della corazza del suo asettico autocontrollo: «Anche Rozzi se ne andava, sorridente, leggermente commosso. Ci abbracciamo; avvertiamo il dolore dell’addio; in quei dieci giorni ho sentito penetrare in noi il suo dolore, ho sentito crescere in noi gli spasmi del suo sdegno; avevamo cercato con slancio e devozione di ripagarlo col nostro affetto» (idem, p. 105).

Sempre in qualità di personaggio esemplare viene evocata, nel corso di due pagine, un’altra vittima del Fascismo: il capo operaio metalmeccanico Bruno Buozzi, segretario della Federazione Impiegati Operai Metallurgici. Già noto a Mussolini durante il periodo socialista di quest’ultimo, Buozzi era stato costretto a duri anni di espatrio, in seguito allo scioglimento delle Camere, momento in cui tutti i partiti nazionali erano stati dichiarati fuorilegge. Catturato in Francia dai tedeschi, fu rimandato in Italia per essere nuovamente confinato; dopo una breve parentesi, successiva alla caduta del regime, giunse nuovamente nelle mani dei tedeschi, a Roma, dove trovò la morte accanto a molti altri.

Specchio della lungimiranza del suo autore, che aveva intuito quello che sarebbe accaduto dopo ben più di vent’anni di costrizioni e repressioni, l’articolo Retorice și entuziasme (redatto proprio il giorno della Liberazione italiana, il 25 aprile 1945) segnalava il pericolo di risvolti compensatori: fiumane sentimentaliste, pathos, lacrime, ecc. Proprio per attribuire l’opportuno valore ai fervori di fondo, l’autore invitava alla censura del proprio tono, alla misura, avvolto anche lui, come la maggioranza degli italiani forgiati da secoli di cultura e umanesimo, dallo spirito di ciò che essi chiamano decoro. D’altro canto, un mese prima aveva offerto, tramite un reportage, un saggio su quale fosse la maniera più lecita per vivere i cambiamenti, i momenti di svolta, descrivendo una scena reale e inaspettata accaduta Belgrado e considerata emblematica. In Trei zile la Belgrad (reportage) («Lupta patriotică», III, n. 11 e 13 marzo, 15 aprile 1945), accanto all’ammirazione per dignità mediante la quale i serbi avevano affrontato la guerra e si apprestavano alla ricostruzione, portava loro gli omaggi di migliaia di italiani che erano stati fatti prigionieri sul fronte orientale, molti dei quali, trovandosi nelle condizioni di poterlo fare, si erano avvicinati ai partigiani di Tito, come quelli della celebre Divisione Garibaldi.

Nella capitale serba Guarnieri aveva scorto un battaglione di connazionali, prigionieri, obbligati a lavorare nelle fabbriche iugoslave che producevano materiale bellico, liberate dai partigiani locali. In quelle condizioni svantaggiose, a sorprendere erano l’aspetto esteriore di questi (misero e tuttavia, per quanto possibile, curato) e la loro giovialità: «Erano uomini giovani e più anziani, vestiti in tutti i modi, alcuni quasi di stracci, con cappotti o troppo larghi o troppo stretti, strappati, rattoppati, con le scarpe sfondate e pantaloni completamente deformi. Marciavano e cantavano; non volevano nascondersi, al contrario, volevano farsi vedere, miseri e superbi, dopo una giornata di duro lavoro, ben rasati, con il petto all’infuori, con i berretti calati sulla nuca, sorridenti, mentre lanciavano occhiate e inviti alle donne che passano per strada; le donne sorridevano in risposta ai loro sorrisi; tra l’ammirazione e lo stupore, forse con un briciolo di risentimento, di invidia, gli uomini mormoravano: che vuoi, sono italiani».

Il risultato di quegli stessi sentimenti è anche l’articolo Trei zile la Budapesta (aprile 1945), nel corso del quale viene descritto l’aiuto ricevuto a Timișoara da un colonnello sovietico nel trasportare uno stretto necessario di alimenti e di posti letto per un gruppo di 400 italiani (uomini, donne e bambini) provenienti dall’Ungheria; a Guarnieri erano rimaste impresse le parole del soldato, dal momento che questo accorreva con immenso piacere in aiuto agli italiani, che durante la guerra si erano comportati bene nei confronti dei russi, «sebbene il fascismo li avesse costretti a combattere in una guerra maledetta» (cfr. il volume citato sopra, p. 41).

Come già menzionato, allo smascheramento del Fascismo aveva consacrato, nel 1945, diverso materiale, a partire dalla presentazione di alcune sue illustri vittime: Gramsci e Matteotti. Il primo, la cui storia, «come il suo partito, è una storia di eroica sconfitta» (idem, p. 83), era stato commemorato mediante l’articolo Antonio Gramsci, 8 ani de la moartea lui, contenuto in «Luptătorul Bănățean», II, n. 193, aprile 1945, e ripreso con il titolo Antonio Gramsci (in «Lupta patriotică», II, del 2 maggio). Il secondo, definito “socialista moderato” (cfr. volume sopracitato, p. 22), è stato evocato all’interno di «Luptător», II, n. 224, giugno, tramite l’articolo Giacomo Matteotti.

I due antifascisti hanno costituito anche il tema di alcune tra le conferenze tenute da Guarnieri presso l’Istituto Italiano di Cultura del Banato. Sono state riprese in forma scritta con Lupta italienilor împotriva fascismului («Lupta patriotică», II, 21 maggio 1945), Bruno Buozzi («Luptătorul Bănățean», II, n. 224, giugno), Morți pentru libertate: Giacomo Matteotti și Carlo Rosselli («Oglinda», 15 giugno-1 luglio). Del momento di transizione verso una società democratica ha trattato negli articoli Prin suferințe se clădește o lume nouă («Vrerea», VI, n. 5-6, marzo 1945) e Retorice și entuziasme (idem, n. 7-10/aprile-maggio).

Il risultato dello storico referendum italiano, che aveva penalizzato la monarchia, è stato accolto dal diplomatico in Romania nell’articolo O nouă republică, Italia (cfr. «Banatul», n. 124, dell’8 giugno 1946). Sull’onda del medesimo spirito è anche il suo denso Note despre istorie in «Vrerea», VII, n. 9-10/settembre-ottobre 1946.

Pubblicazioni riguardanti la letteratura italiana

Al pubblico romeno Guarnieri forniva informazioni dirette anche riguardo al panorama letterario italiano, attraverso Eugenio Montale (all’interno di «Lupta patriotică», III, n. 9, febbraio 1945), la Presentazione al già ricordato volume Poeme de Eugenio Montale (scelte e tradotte da Petru Sfecta), lo studio Cultura italiană în fața fascismului (v. «Revista Fundațiilor Regale», XII, n. 3, novembre 1945) e attraverso il ciclo di conferenze «Italia nouă», intrapreso, come già specificato, nell’autunno del 1945 presso l’Istituto che dirigeva, ciclo protratto fino all’aprile dell’anno successivo. Lo studio Tineri prozatori italieni («Vrerea», VII, n. 1-2/febbraio, poi 3-4/marzo 1946) ripreso poi con il titolo, leggermente alterato, di Tineri naratori italieni, («Revista Fundațiilor Regale», LXIII, n. 4/aprile 1946), rendeva familiare ai diretti interessati il nome di alcuni uomini di cultura che di recente avevano risvegliato l’attenzione di un pubblico italiano più vasto.

A tutto ciò si aggiunge la presentazione di un poeta e prosatore di successo con l’articolo Aldo Palazzeschi, pubblicato nelle pagine della rivista «Vrerea» (VII, n. 11-12/novembre-dicembre 1946) e continuato nei numeri seguenti (VIII, n. 1-2/gennaio-febbraio 1947), così come il consistente studio Enrico Pea (all’interno del volume collettivo Saggi di filologia e di filosofia. Collezione di Studi e Testi italiani e romeni, București, Bucovina, J. E. Torouțiu).

In qualità di autentico scrittore, Silvio Guarnieri è stato presentato al pubblico letterario romeno attraverso un frammento tratto dal suo romanzo Satul tatălui meu în timpul invaziei («Vrerea», VI, n. 1-2/gennaio 1945) e un altro tratto dalla sua Autobiografia giovanile di un anonimo scrittore contemporaneo, apparsa con il titolo di Monumentele Vitarii, nella traduzione di Florian Potra («Vrerea», VII, n. 4-5, aprile-maggio 1946).

Inoltre, in qualità di propagatore della cultura romena all’interno del proprio Paese, Guarnieri ha pubblicato Uso dei romeni in «Almanacco di visioni» (1944), una presentazione della moderna prosa romena intitolata România, in «Tempo» (IV, n. 75) e, sempre all’interno della medesima rivista (V, n. 84/1941), è apparsa la sua recensione Mircea Eliade, «Il segreto del dottor Honigberger», corredati successivamente da ulteriori apporti.

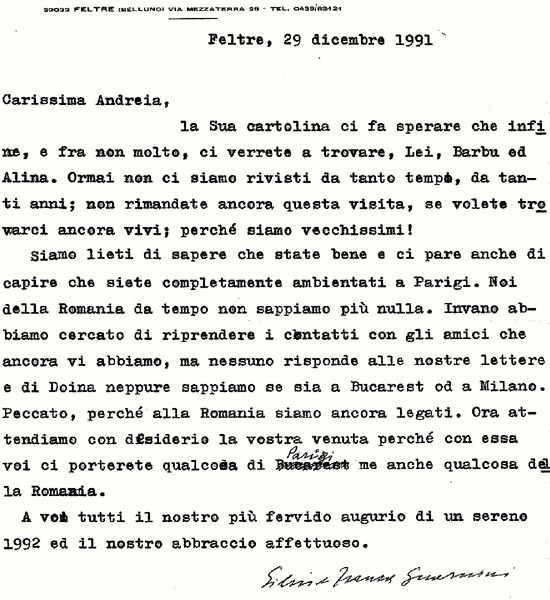

INEDITO. Una lettera di Silvio Guarnieri

Il professor Silvio Guarnieri, che aveva ospitato una volta l’italianista e romenista Andreia Vanci insieme al marito (l’ingegnere Barbu Roman) e alla loro figlia (Alina), scrisse alla Vanci nel 1991 per invitare lei e la sua famiglia, stabilitasi a Parigi dal 1980, a Feltre. A quella lettera appose non solo la propria firma, ma anche quella della moglie Franca. Da quelle poche righe emerge ancora una volta quanto il loro autore fosse affezionato alla Romania. Degno di nota è il fatto che il professore avesse in mente proprio Bucarest, e non Parigi, come invece ha poi corretto manualmente. La missiva fu scritta a macchina. A penna compaiono solamente la correzione e, naturalmente, la firma. La lettera è stata successivamente inviata a Doina Condrea Derer (menzionata nella missiva) dalla stessa Andreia Roman Vanci.

Doina Condrea Derer

Traduzione dal romeno di Giulia Ambrosi

(n. 2, febbraio 2015, anno V)

Nell’ambito della collaborazione tra la nostra rivista e Banaterra. Enciclopedia del Banato, che ci ha affidato l’edizione in lingua italiana, questo articolo è consultabile anche al seguente link.

|

|